Informer, aujourd’hui au Mali, relève du courage : Risque physique, quand la violence s’abat sur celui qui témoigne. Risque psychologique, quand la peur, la fatigue et la solitude rongent lentement les consciences. Risque économique, enfin, quand la précarité devient l’arme la plus efficace pour faire taire.

Pourtant, protéger les journalistes, ce n’est pas défendre une corporation. C’est préserver le lien entre les citoyens et la vérité.

La peur ordinaire :

Dans nos pays, la liberté d’informer s’use à force d’être attaquée et évitée. Les journalistes sont arrêtés pour un mot, menacés pour un titre, discrédités pour un article. Les textes de loi, souvent ambigus, permettent tout et son contraire. Ce flou sert les abus : il autorise la censure sans l’assumer, la répression sans la nommer.

Et quand la violence vient de ceux censés protéger, le courage devient une obligation. Dans plusieurs pays, les institutions qui devraient garantir la justice sont elles-mêmes la source de la peur. C’est le paradoxe le plus cruel : devoir demander protection à son agresseur. Beaucoup choisissent alors le mutisme, l’autocensure, le politiquement correct et la caisse à résonance par instinct de survie.

La guerre de l’attention :

Le journalisme n’affronte plus seulement le pouvoir, mais aussi le vacarme. Sur les réseaux, les influenceurs dictent le ton, imposent les récits, parfois au service d’intérêts politiques ou économiques. Certains ont remplacé le travail par le spectacle, l’analyse par la provocation. Ils manipulent l’opinion avec une efficacité redoutable, pendant que les journalistes, eux, s’épuisent à vérifier, à douter, à corriger, à recouper, à contextualiser.

Cette concurrence déloyale érode la confiance du public, dévalorise la rigueur et confond la popularité avec la vérité. À long terme, elle détruit la fonction du journaliste : éclairer sans séduire, servir sans plaire, dire sans complaisance.

La précarité organisée :

L’une des formes les plus insidieuses de violence contre la presse, c’est la pauvreté. Salaires aléatoires, contrats précaires, équipements vétustes : la fragilité économique des médias est devenue un outil de contrôle. Le pouvoir qui ne peut pas censurer achète, asphyxie ou décourage. Cette stratégie de l’épuisement fonctionne, car un journaliste qui ne peut plus vivre de son métier finit par s’autocensurer ou abandonner.

Pour rompre ce cercle, il faut un engagement politique clair : chaque État pourrait consacrer entre 0,5 % et 1 % indexé directement au budget national au développement des médias et à la liberté de la presse.

Non sous forme de subventions discrétionnaires ou clientélistes, mais dans un cadre transparent, équitable et durable. Investir dans les médias, c’est investir dans la stabilité. C’est refuser que la vérité dépende de la charité.

Les défis du numérique et de l’intelligence artificielle :

Le digital a libéré la parole, mais il a aussi ouvert la porte à une ère d’illusions. Les fausses images, les voix clonées, les textes générés sans vérification brouillent la frontière entre le vrai et le faux. L’intelligence artificielle, sans encadrement, risque d’amplifier cette confusion. Et nos législations, figées dans un monde d’hier, peinent à suivre.

Il faut préparer les journalistes à ces nouveaux risques. La sécurité numérique, la vérification algorithmique, la protection des sources en ligne doivent devenir des réflexes professionnels.

Ces questions doivent être intégrées directement dans les programmes des écoles de journalisme et des métiers de l’information et faire l’objet de programme d’éducation aux médias et l’information pour les écoliers et les étudiants. Former à se protéger, à comprendre les logiques technologiques, c’est déjà défendre la liberté d’informer.

Repenser les cadres de protection :

La région ne peut plus se contenter de plaidoyers symboliques. La Cédéao, affaiblie par les départs du Mali, du Burkina Faso et du Niger, n’a plus l’autorité morale pour garantir seule ce chantier. Mais l’Uémoa, encore capable de rassembler et de bâtir des cadres économiques partagés, peut devenir un levier crédible.

Un Fonds ouest-africain pour la liberté et la sécurité des journalistes, adossé à l’Uémoa, offrirait un socle commun pour financer la protection, la formation et la modernisation des rédactions indépendantes.

Parallèlement, les mécanismes d’autorégulation doivent être renforcés. Le Tribunal des pairs, lorsqu’il fonctionne avec indépendance et respect mutuel, reste l’outil le plus efficace pour prévenir les dérives professionnelles et éviter la récupération politique des fautes de la presse. Il faut le revitaliser, le faire connaître, le doter de moyens et lui redonner l’autorité morale que les institutions étatiques ont perdue.

À court, moyen et long terme :

À court terme, les journalistes doivent pouvoir signaler les menaces, être défendus et protégés sans attendre. Cela suppose des mécanismes d’urgence opérationnels dans chaque pays : assistance juridique, hébergement, soins, soutien psychologique.

À moyen terme, la presse doit retrouver sa dignité économique. Les États, les entreprises et les institutions régionales doivent cofinancer la sécurité des journalistes comme un service public essentiel, avec des règles claires de transparence et d’éligibilité.

À long terme, il faut rétablir la confiance entre médias, citoyens et institutions. Cela passe par la formation, l’intégrité de l’information, la rigueur, la vérité, mais aussi par une responsabilité assumée : celle de la presse elle-même. Une liberté sans discipline se détruit ; une discipline sans liberté étouffe. Il faut les deux, ensemble.

Protéger, c’est reconstruire :

Informer ne devrait pas être un acte de bravoure comme malheureusement on le voit sous nos tropiques. Tant que le journaliste restera la cible la plus vulnérable du pouvoir, le bouc émissaire, aucune démocratie ne sera stable.

Protéger ceux qui informent, c’est refuser la banalisation de la peur. C’est faire le pari que la vérité, même fragile, vaut mieux que le silence solide.

Et dans cette bataille, chaque mot dit, chaque conscience debout, reste un acte de résistance.

Pour gagner la guerre informationnelle, il nous faut parler, il nous informer, il nous faut dire ce qui est.

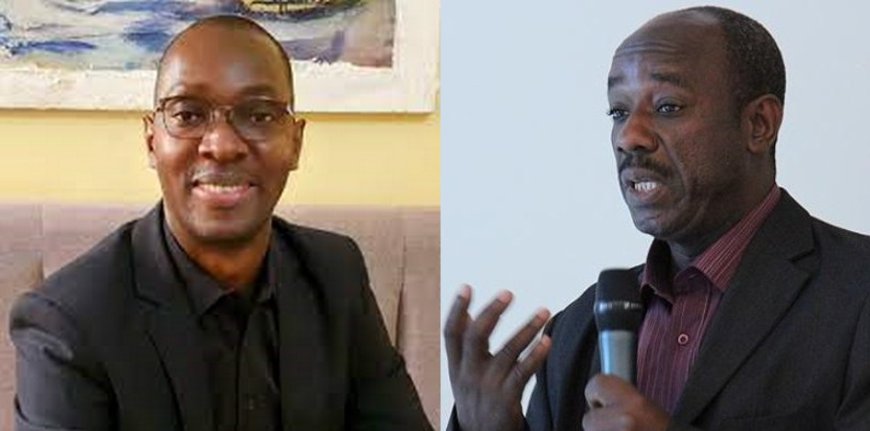

T. Togola & A. Kalambry

Par Tidiani Togola, CEO Tuwindi & Alexis Kalambry, Directeur de Publication Mali Tribune